こんにちは、「ナチュラルヘルスカフェ」へようこそ。

- 「毎日出ていたのに、最近出ない」

- 「力む姿がつらそう」

- 「泣いてしまうときもある」

そんなお子さんを見て、胸がぎゅっとすることはありませんか?

「薬に頼ったほうがいいのかな」と悩むのも、当然のことです。

幼児の便秘は珍しいことではありませんが、できれば薬で一時的に出すよりも、体のリズムをやさしく整えてあげたい、そう願うのが大人の思いです。

この記事では、腸の自然な動きを助ける4つの生活ケアを、親子で取り入れられる形で紹介します。

朝のひと工夫から、安心できる排便環境、心をほぐすマッサージまで。焦らず、穏やかなルーティンの中で、お子さんの「自分で出す力」を育てていきましょう。

なぜ幼児は便秘になりやすいのか

小さな子どもの便秘は、決して特別なことではありません。

それは体が成長している証でもあります。

腸もまだ発達の途中で、リズムを覚えながら毎日少しずつ変化しています。ここでは、幼児期に便秘が起こりやすい主な理由を、やさしく整理してみましょう。

腸の発達がまだ未熟で、リズムが安定しにくい

幼児の腸は、大人のように一定のリズムで動くわけではありません。

ぜん動運動(食べ物を押し出す動き)がまだ安定しておらず、「昨日は出たのに、今日は出ない」といった波があるのはごく自然なことです。

ちょっとした体調の変化や緊張、睡眠不足でも腸の動きが鈍くなることがあります。つまり、腸の運動リズムが安定しにくい時期でもあります。

食べムラ・好き嫌いによる食物繊維不足

「昨日はたくさん食べたのに、今日はごはんをほとんど口にしない」そんな食べムラは、幼児期に多く見られる自然な現象です。

でも、便の材料となる食物繊維が不足すると、便が小さく、硬くなり、スムーズに出にくくなってしまいます。

特に野菜や海藻、豆類をあまり食べない子は、便秘になりやすい傾向があります。

食べる量を増やすより、ひと口の質を整えることが大切です。

味噌汁や納豆、りんごのすりおろしなど、やわらかくて続けやすいものを。それが、腸を整えるいちばんの近道です。

野菜・発酵が苦手でもOK!腸にやさしい代替案

※野菜や発酵が難しい日でも取り入れやすい果物の選び方を、こちらで詳しくまとめました。

水分が足りない(特に冬場)

便の約8割は水分です。体の小さい子どもは、少しの水分不足でも便がすぐに硬くなってしまいます。

特に冬場や乾燥した季節は、のどの渇きを感じにくくなりがち。こまめな水分補給を意識するだけで、便秘はぐっと軽くなります。

朝起きたら白湯をひと口。食事中はスープや味噌汁を添える。そんな小さな工夫が、腸をやさしく潤します。

トイレが怖い・恥ずかしい・遊びたい

子どもにとってトイレに行くことは、「出す」だけではなく「自立の一歩」でもあります。

トイレで痛かったり、恥ずかしい思いをしたことがあると、子どもは『行きたくないな』と思ってしまうもの。

そんな気持ちのまま遊びに夢中になると、便意を我慢してしまい、それが便秘の始まりになります。

まずは、「出なくても大丈夫」と伝えてあげることから。安心できると、排便のタイミングが整いやすくなります。

生活リズムのズレがリズムを乱しやすくなる

腸はリズムの臓器とも呼ばれます。朝に目覚め、食事をとり、夜に休む。このサイクルが整っているほど、腸はスムーズに動きます。

でも、朝の慌ただしさや夜更かしが続くと、腸が「いつ動けばいいのか」を見失ってしまいます。

朝ごはんのあとに3分だけでもトイレに座る時間を習慣づけると、排便のタイミングが整いやすくなります。

便秘は、体が整おうとしているサイン。幼児期の腸は、リズムを覚えていく途中にあります。焦らず、見守ることがいちばんのサポートです。

薬に頼る前に見直したい4つのポイント

便秘は、腸が止まっているわけではなく、リズムを取り戻そうとしているサインです。

焦らず、今日できる小さなケアから始めましょう。

朝の「水分」と「リズム」を整える

朝は、腸がいちばんやさしく目を覚ます時間です。寝ているあいだに失った水分を、やわらかい温度で補給することで、腸の動きが少しずつ活発になります。

冷たいジュースや牛乳より、温かい味噌汁やスープなど、やわらかい温度のものを朝食に添えるのがおすすめです。

目安は朝にコップ半分(80〜100ml)の白湯、または常温の水をゆっくり飲ませてみましょう。

安心できる「排便環境」をつくる

小さな体にとって、出すという行為はとても繊細です。少しの不安や痛みの記憶で、体が自然とこわばってしまうこともあります。

できればまずはトイレに「安心の風景」をつくってあげましょう。

- 足がぶらぶらしないように小さな踏み台を置く。

- お気に入りの絵本を一冊、そばに置いておく。

- 声かけは「出た?」「がんばって!」ではなく、「ゆっくりでいいよ」「座ってるだけでえらいね」と伝えてあげましょう。

それだけで、トイレが少しだけこわくない場所になります。

子どもの腸が動くのは、安心を感じたとき。だから、出すよりゆるめるを目指しましょう。

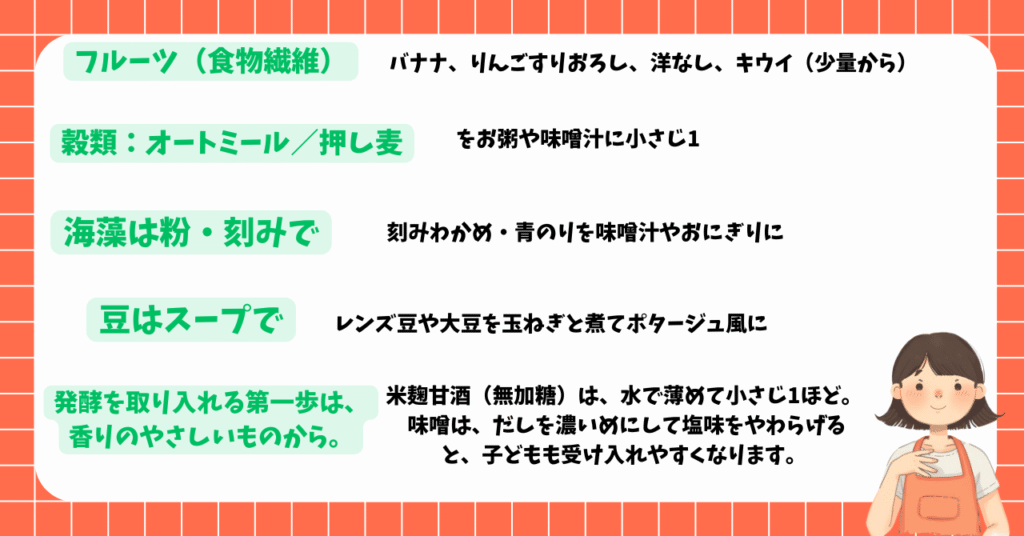

食事で「腸をサポート」する

食事は、お腹を満たす時間であり、腸をいたわる小さな習慣でもあります。

でも食べてくれない日もありますよね。それも体が教えてくれているサイン。その日の調子に合わせて、食べられるひと口を見つけてあげましょう。

おすすめの3つの要素

便をやわらかく、出やすくするコツはこの3つです。

- 発酵食品:味噌汁・納豆・ぬか漬けなど。善玉菌が腸を育ててくれます。

- 水溶性食物繊維:バナナ、りんご、オクラ、アボカド、なめこ、里芋、わかめ。

- 温かい料理:煮物やスープなど。腸のこわばりをやさしくゆるめます。

たとえば、いつもの味噌汁にわかめやなめこをひとさじ。足して整えるだけで十分です。

温かい飲食は体温を保ちやすく、朝の自然な動きを促します。だから、完璧な献立よりも、ほっとできる一杯を大切に。

お腹をやさしく「温めて・なでる」

マッサージは、腸の動きを物理的に助けるだけでなく、大人と子どもの心を同時に整えるスキンシップのケアです。

お腹をやさしくゆるめるマッサージの方法

やり方に決まりはありませんが、続けやすいコツを少しだけ紹介します。

- いつ? お風呂上がりや寝る前など、体が温まっているとき。

- どうやる? 手のひらを温め、おへそを中心に時計回りに軽くなでます。

- ポイント: 力は入れず、皮膚の上を滑らせる程度で十分。呼吸はゆっくり、落ち着いた声かけで。

※強い腹痛・嘔吐・発熱がある日はマッサージはお休みして、受診を優先しましょう。

小さな見直しが、いちばん確かな変化になる

水分補給、排便環境、食事、そしてマッサージ。どれも、特別なことではありません。でも、この4つを少しずつ毎日続けると、腸はそのやさしいリズムを覚えてくれます。

※ここまで、食事や水分、環境など家庭でできる整え方を紹介してきました。

もし、「それでも不安が残る」「園で言われたことが頭から離れない」と感じる方は、こちらの記事も参考になるかもしれません。

大人の心の緊張が、子どもの腸にも伝わる

腸が動くのは、安心しているとき。その安心をつくるのが、大人の手のぬくもりです。

薬に頼る前に、ぬくもりのある習慣を。体は必ず、やさしく応えてくれます。

出ない日が続いても焦らず、「今日も白湯を飲んだ」「3分座れた」その小さな積み重ねが、子どもの体を、内側からゆっくり整えていきます。

子どもの腸は、とても繊細です。体の中でも特に「感情」を感じ取りやすい場所。

だから、大人の心が少しだけ張りつめているとき、子どものお腹も同じように、きゅっと固くなってしまうことがあります。

これは気のせいではなく、医学的にも説明がつくこと。脳と腸は「脳腸相関(のうちょうそうかん)」という神経ネットワークでつながっています。

人が緊張すると交感神経が優位になり、血流が減って腸のぜん動運動が抑えられる。大人が焦るとき、子どもの体にもその空気が伝わって、腸の動きが止まりやすくなります。

「出さなきゃ」と思うほど、出なくなる

便秘のケアをしていると、「今日こそ出してあげたい」と思う日がありますよね。でも、体は出そうとすればするほど緊張してしまいます。

大人でも、プレッシャーを感じると体が固まるように、子どもの腸も急かされる空気を敏感に感じ取ります。

大人の心が落ち着くと、子どもの緊張も自然にほぐれていきます。

「整える」時間を、親子で共有する

一日の終わりに、大人自身が深呼吸をする時間を持ってみましょう。

湯船につかって目を閉じ、今日の自分に「おつかれさま」と声をかける。そのやわらかな呼吸が、子どもの体にも安心を届けてくれます。

夜は、体も心も整う時間。

お風呂上がりに深呼吸をして、一日の疲れを静かに手放してみましょう。

そのひと呼吸が、明日をやさしく整えてくれます。

「大人が整うこと」が、いちばんの整腸法

便秘ケアは、子どもの体だけを整えるものではありません。大人の心のリズムも、同じように大切です。

「今日はうまくいかなかった」「もう少し食べてくれたら」そんな日が続いても大丈夫。腸も心も、波があるのが自然です。

完璧にできなくてもいい。たとえば、朝に白湯を飲んだこと。お風呂で一緒に笑えたこと。その小さな一瞬が、すでに整える時間なのです。

どうしても出ないときの受診ライン

どんなに整えていても、うまく出ない日が続くことがあります。

次のようなサインが見られたら、迷わず小児科へ相談してあげましょう。

受診を考えるサイン

- 3日以上、排便がない状態が続いている

とくにお腹が張って苦しそうなとき。 - 排便時に強い痛みを訴える、または血が混じる

硬い便で肛門の粘膜が傷つくことがあります。 - 食欲が落ちている・吐き気がある・お腹がパンパンに張っている

便が腸にたまって動きを妨げている可能性があります。 - 発熱・ぐったりしている・下痢と便秘を繰り返す

感染や炎症など、腸以外の原因のこともあります。

便はやわらかめで形のあるバナナ状が目安。コロコロ硬い便は出にくいサインです。

迷ったときは、病院で相談してみましょう。それが安心への近道です。

※「本記事は一般情報であり、診断や治療の代替ではありません。症状が続く・強いときは医療機関にご相談ください。」

医師のサポートを「頼ること」は悪いことではない

病院で処方される浣腸やマルツエキス(便を柔らかくするシロップ)は、体をリセットするための一時的なサポートです。

たとえば、便が硬くなって出口をふさいでいると、腸の「出すスイッチ」が反応しづらくなります。

そんなときは、一度やさしく流してあげることで、腸が「もう出していいんだ」と思い出すきっかけになります。

薬や処置は必要な場面で使うサポート。無理に我慢せず、医師と相談して選びましょう。

受診のときに伝えるとよいこと

医師に相談するときは「出ていない期間」だけでなく、「いつから」「どんな様子だったか」なども伝えると安心です。

たとえばこんなメモを用意しておくと安心です。

- 最後に便が出た日と回数

- 便の硬さ・色・量

- お腹の張りや痛みの有無

- 食欲や睡眠の様子

- 便秘薬やサプリを使った経験の有無

医師との対話も腸の整え方のひとつ。状況を丁寧に伝えることで、治療がやさしく進みます。

ナチュラルヘルスカフェからのメッセージ

「病院に行く=悪化した」ではありません。むしろ、「これ以上苦しませたくない」という大人の思いやりです。

どんな選択をしても、それは子どもを大切に思う気持ちの表れ。受診することも、休ませることも、どちらも整える行動です。

出ない日があっても大丈夫。病院に相談して、親子でゆっくり休む時間にしましょう。

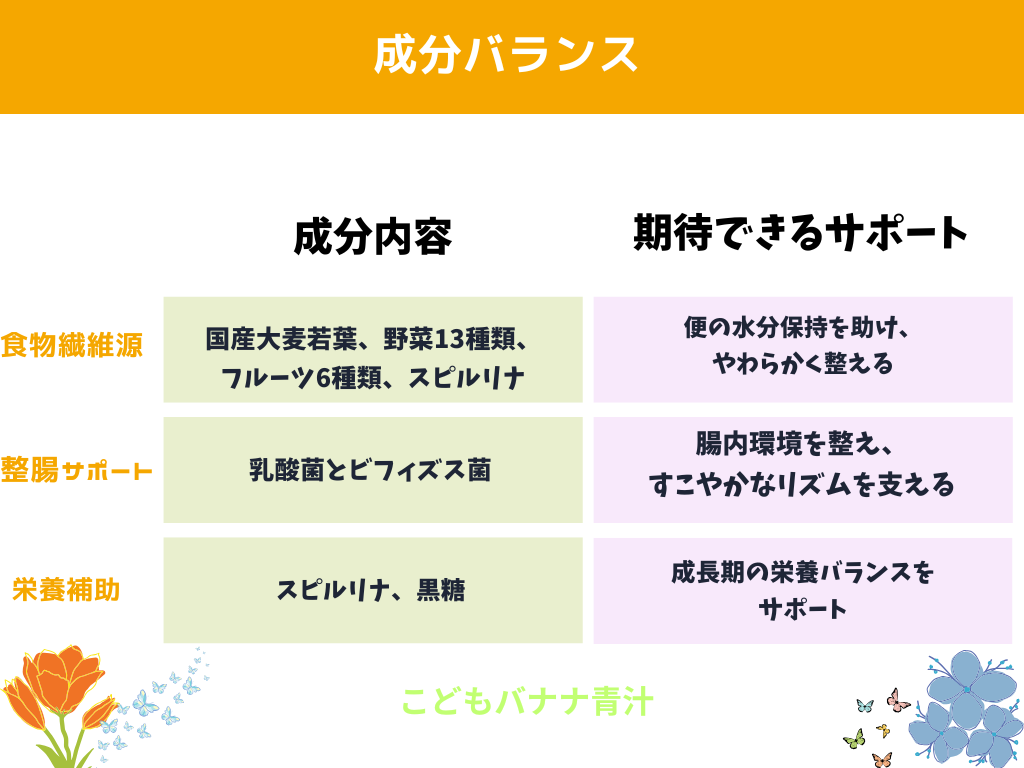

コラム|「こどもバナナ青汁」で野菜嫌いを乗り越える

「食事で腸をサポートしたい」と思っても、野菜嫌いや食べムラのあるお子さんに、毎日十分な食物繊維や栄養を摂らせるのは至難の業です。

そんな野菜嫌い、野菜不足のお子さんのために味と成分にこだわって開発されたのが、「こどもバナナ青汁」です。

なぜ、青汁なのに子どもが飲めるのか?

青汁特有の苦いイメージを覆し、94.1%のお子さんが「美味しい」と回答したバナナ味。黒糖の自然な甘さとバナナの香りがやさしく広がり、水で割るよりも牛乳や豆乳でバナナオレ風にして飲むのが特におすすめです。

モニターの方々からも「これなら毎日続けられる」と好評。野菜が苦手でも、楽しく続けられる味がうれしいポイントです。

便秘ケアと成長期サポートを両立した成分バランス

特に体調を崩しやすい時期には、食事だけで栄養を整えるのが難しい日もあります。そんなとき、栄養を“補うきっかけ”として青汁を取り入れるのもひとつの方法です。

頑張らずに続けられることが、いちばんの整え方。日々の暮らしに「こどもバナナ青汁」を上手に取り入れて、心と体のリズムをやさしく支えていきましょう。

※乳・大豆などのアレルギーがある場合は原材料をご確認ください。摂取目安・対象年齢は商品表示に従ってください。

まとめ|幼児の便秘は慌てず、少しずつ。毎日の小さな整えが近道

便秘はつらいことですが、体を整えるサインでもあります。

薬に頼る前にできることは、いつも暮らしの中にあります。

朝いちばんの白湯。安心できるトイレの時間。温かい味噌汁や、やさしいマッサージ。

どれも特別なことではなく、体が安心を取り戻すための小さな習慣です。

お腹が動く日も、動かない日もあっていい。大切なのは、焦らず、できる範囲で続けていくこと。

大人の落ち着いた呼吸が、いちばんの支えになります。

今日できることがひとつだけあるなら、それはお腹に手を当てて、やさしく声をかけること。

「よくがんばったね。」

その一言が、子どもの緊張をほぐす最初の一歩になります。

明日もまた、白湯を一口。それだけで、今日より少し整った朝がはじまります。