こんにちは、「ナチュラルヘルスカフェ」へようこそ。

- 「若い頃は気にならなかったのに、最近お腹が張りやすい」

- 「出るには出るけれど、なんだかすっきりしない」

そんな小さな変化を感じていませんか?それは、ホルモンのリズムが静かに変わり始めたサインかもしれません。

更年期の便秘は、あなただけではありません。

特に40〜50代では、ホルモンの変化にともない便通の不調を感じる人が増える傾向があることが報告されています。これは自然な体の変化で、多くの女性が同じようなリズムの揺らぎを経験しています。

でも大丈夫、心配はいりません。この変化の波は、あなたの体が「次のステージに整い直そう」としている証。少しだけ食事や暮らしを見直すだけで、腸のリズムは穏やかに戻っていきます。

この記事では、ホルモン変化と腸の関係をやさしく解説し、日々の暮らしの中でできる便秘ケアの習慣をお伝えします。

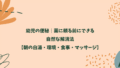

なぜ閉経前後に便秘が増えるのか

更年期は、女性ホルモン(エストロゲンとプロゲステロン)が少しずつ減り、その分泌のリズムが日によって変わりやすくなります。

これが「ホルモンのゆらぎ」と呼ばれるもので、体や心のリズムが一時的に不安定になりやすい時期でもあります。

でも、それは体が新しいバランスをつくろうとしている自然な過程です。これにより自律神経や腸のぜん動、腸粘膜の潤い・血流が影響を受け、便の硬さ・残便感・張りを感じやすくなります。若い頃の「食物繊維を増やせばすぐ解決」とは性質が異なるのがポイントです。

女性ホルモンと腸の密接な関係

便秘は、ただ腸の動きが遅くなるだけではありません。その背景には、女性ホルモンの大きな変化が深く関係しています。

閉経前後の体調変化の主な原因は、女性ホルモンの量が大きく減少し、その分泌リズムが不安定にゆらぐことにあります。 特に、腸の動きをしなやかに保つ役割を持つエストロゲンが急激に減少すると、以下のような影響が出やすくなります。

- 腸のぜん動運動の低下: 腸の動きへの刺激が弱くなり、便を押し出す力が低下し、便が滞りやすくなります。

- 粘膜の乾燥と硬便化: 腸壁の潤いが失われ、便に含まれる水分も吸収されやすくなるため、「便が硬い」「コロコロしている」と感じやすくなります。

また、女性ホルモンが急激にゆらぐ日には、水分をためこみやすいプロゲステロンの影響が一時的に強まることがあります。さらに自律神経も乱れやすくなり、その結果、便秘やお腹の張りを強く感じることがあるのです。

この時期の便秘は、単なる食生活の乱れではなく、ホルモンの変化に腸が適応しようとしている自然な現象です。

焦らなくて大丈夫ですよ。ホルモンの変化で腸のリズムが少し乱れているだけ。

いま、体は新しいリズムに慣れようとしているところです。

自律神経の不安定さも影響

ホルモンバランスの変化は、自律神経にも影響します。自律神経は、呼吸・血流・腸のぜん動など、体のリズムを自動でコントロールしている神経です。しかし、更年期に入ると女性ホルモン変化によってこのリズムが乱れやすくなり、「緊張モード(交感神経)」が優位になりがち。すると腸も同じようにこわばり、動きが止まりやすくなります。

さらにこの時期は、仕事や家庭、介護などでストレスが重なりやすい時期でもあります。

気づかないうちに、呼吸が浅くなったり、夜中に何度も目が覚めたりしていませんか?そんな小さな緊張や疲れの積み重ねが、少しずつ腸の動きをこわばらせ、リズムを乱してしまうのです。

若い頃の便秘と、更年期の便秘の性質の違い

20〜30代の便秘は、食生活やストレスなどの一時的な影響によることが多いものです。この年代では、腸の筋力や弾力がまだ十分に保たれているため、食物繊維や水分を意識するだけで比較的すぐに改善することもあります。

一方、40代以降の便秘は、女性ホルモン変化と自律神経の乱れが重なり、腸の「動かす力」そのものが弱まっている状態です。だからこそ、若い頃のように出そうと頑張るのではなく、腸を整え、自然に動ける状態を取り戻すことが大切です。

更年期の便秘は、出そうと頑張るより、いったん立ち止まって回復させること。腸って、休ませてあげるとちゃんと動き出すんです。温めて、やさしく整えていく。それがいちばん自然な向き合い方ですよ。

ホルモンと腸はどうつながっているのか

更年期の便秘は「女性ホルモンが減る→腸が動かない」という一方向だけの話ではありません。近年の研究では、腸の状態がホルモンの働きにも影響しうることが示されています。

つまり、女性ホルモンと腸はおたがいに支え合っている関係。体の中では、ホルモンと腸がおたがいに影響し合っています。

腸にも「女性ホルモンの受容体」がある

腸管組織にはエストロゲン受容体が報告されており、エストロゲンの変動は腸のぜん動や粘膜状態に影響しうると考えられています。閉経前後はこの刺激が弱まり、動きがゆるむ/乾きやすいなどを感じやすくなります。これは新しいリズムへ移行中のサインです。

ホルモンがゆらぐと、自律神経のバランスも影響を受けます。その結果、腸のぜん動(動く力)が弱まったり、腸の粘膜をうるおす働きが少し低下したりするんですね。

腸内細菌の一部は、使われたエストロゲンの再代謝に関与します。腸内環境が乱れるとこの働きが弱まり、ホルモンのゆらぎが強く出やすいことがあります。発酵食品や水溶性食物繊維を増やす食事は、腸内環境の安定に役立ちます。

腸の中の菌たちも、ホルモンのバランスを支えてくれています。発酵食品や食物繊維は、腸の中で働く菌たちを支えるごはんなんです。

ストレスや睡眠不足で自律神経が乱れると腸もこわばります(脳腸相関)。女性ホルモン ⇄ 自律神経 ⇄ 腸内環境は相互に影響するため、食事・睡眠・温めの組み合わせが有効です。

心が緊張すると腸もこわばり、腸が整うと心も落ち着く。ホルモン・神経・腸はひとつの体の中で、呼吸を合わせるように働いているんです。

腸内細菌がホルモン代謝を助けている

腸の中には「エストロボローム」と呼ばれる、特別な腸内細菌のグループがあります。この細菌は、体内で使われたエストロゲンを再び活性化し、もう一度利用できる形に変えるという働きをしています。

つまり、腸内環境が整っているほど、女性ホルモンの代謝リズムもスムーズにまわりやすい。逆に腸内環境が乱れると、このエストロゲンの再利用機能が低下し、ホルモンバランスのゆらぎが強く出やすくなるのです。

たとえば:

・便秘や腸のガスが増える → 悪玉菌が優位に → ホルモン代謝が滞る

・腸が整っている → 善玉菌が働き、エストロゲンが穏やかに再利用される

腸は、ただ食べ物を消化吸収するだけの場所ではありません。ホルモンの「調整役」として、体全体のリズムを支えているのです。

腸とホルモン、そして心はひとつのリズムで動いている

ホルモンが乱れると気分が揺らぐように、腸もまたストレスや緊張を敏感に感じ取ります。これは「脳腸相関(のうちょうそうかん)」と呼ばれる仕組みで、脳がストレスを感じると、腸の動きも同じようにこわばってしまうのです。

反対に、腸が整っていると脳に「安心したよ」という信号が送られ、ホルモンバランスも自然に落ち着いていきます。つまり、「ホルモン ⇄ 自律神経 ⇄ 腸」は、体の中で呼吸を合わせるように影響し合っているのです。

そんな心と腸のリズムを整えるには、ゆるめる時間が何よりの薬。

- 深呼吸を3回。吐く息を長く意識する

- 夜は照明を落として静かな音楽を流す

- 朝の白湯を飲む前に、背中を伸ばして体をやさしく目覚めさせる

こうした小さな習慣が、自律神経のバランスを整え、腸を穏やかに動かしてくれます。

ナチュラルヘルスカフェからのメッセージ

女性ホルモンと腸の関係を知ることは、自分の体の声をやさしく聴くことにつながります。ホルモンがゆらぐ時期は、体が「整い直そう」としている証。腸をいたわることは、女性ホルモンを整えることでもあり、それは、心を落ち着かせることにもつながっていきます。

焦らず、誰かや昔の自分と比べず、内側のリズムを少しずつ取り戻していきましょう。

腸のリズムを整える食習慣

ホルモンと腸の関係が深いように、食べ方もまた腸のリズムを左右します。食材そのものよりも、「どんな温度で」「どんな状態で」食べるか。それが、40代以降の腸にとって何よりも大切なことです。ここでは、日々の暮らしに無理なく取り入れられる食習慣を紹介します。

発酵食品|腸と暮らしをやさしく整える

腸を育てるうえで、欠かせないのが発酵食品。味噌・納豆・ぬか漬け・甘酒・キムチなどに含まれる善玉菌は、腸内フローラ(腸内細菌の集まり)を整える力があります。

さらに、大豆を原料とする味噌や納豆には、イソフラボンが含まれています。これは女性ホルモン「エストロゲン」に似た働きを持ち、ホルモンのゆらぎによる不調をやわらげ、肌や粘膜の潤いを保つサポートをしてくれます。

おすすめの取り入れ方:1日の食事のどこかに、発酵食品をひと品。味噌汁や納豆、ぬか漬け、甘酒、キムチなどその日の食卓に合うものをひとつ添えるだけで十分です。

腸は「たくさん」よりも「続ける」ことで変わります。無理なく、気づいたときにひと口の発酵を。

水溶性食物繊維|腸をやさしくととのえる食べ方

腸にやさしいのは、ゴボウやキャベツに多い「不溶性食物繊維」よりも、オクラ・海藻・アボカド・里芋・なめこなどに豊富な水溶性食物繊維です。

水溶性食物繊維は腸の中でゼリー状になり、硬くなりがちな便をやわらかく保ち、腸壁をやさしく守ります。さらに、善玉菌のエサとなり、腸内フローラのバランスを保つ働きも。

調理のポイント

- 冷たいサラダより、温野菜に。

- 煮たり刻んだり発酵させると、繊維がやわらかくなり腸に優しい

- オクラやモロヘイヤのねばりは、腸の潤滑油。

腸のためには、硬いものよりも消化しやすい温かい料理が向いています。

ビタミンEと少しの油で、腸をしなやかに整える

女性ホルモンの減少とともに、腸や肌などの粘膜は乾きやすくなります。そんなときに役立つのが、ビタミンEを含む植物性の食品。

ごまやアーモンド、アボカドなどに含まれる抗酸化成分は、腸の粘膜をやさしく守ってくれます。

ただし、油を「摂る」こと自体を目的にしないのが、これからの考え方。油を増やすより、控えめに使うほうが体にやさしく整います。揚げ物より、生で使える少量の油を。油は、腸のうるおいをそっと支える補助役として取り入れましょう。

白湯と温かいスープ|温めることで腸のリズムが戻る

腸は冷えにとても敏感です。朝起きて白湯を1杯飲むだけでも、内臓がやさしく目を覚まし、腸のぜん動運動(動く力)にスイッチが入ります。

白湯は、一度沸かしてから少し冷ましたお湯を飲む伝統的な養生法。胃腸に負担をかけにくく、体を内側から温めることで、自律神経を落ち着かせやすくなります。

夜は体が休息モードに入る時間。温かいスープはその流れを後押ししてくれます。里芋やきのこ、わかめなどを加えれば、水溶性食物繊維とミネラルの補給も叶います。

コラム|「続けられない日」のやさしい発酵サポート(PR)

発酵食品を毎日続けるのは理想ですが、忙しい日や食欲が落ちる日もありますよね。 この記事で繰り返しお伝えした「温める」「休ませる」「整える」という3つのアプローチを、手軽にサポートできるのが、天然由来の酵素ドリンクです。

特に、頑張りがちな更年期の女性に「頑張らない整え方」として寄り添ってくれるのが、 「天然熟成野草酵素」です。

これは、九州産の野草や野菜、果物をじっくり発酵・熟成させた無添加・国産素材100%の原液酵素ドリンクです。

たとえばこんな方に、特にやさしく寄り添ってくれます。

- 温め効果をサポート: 酵素ドリンクは、第3章で推奨した白湯や温かい飲み物に混ぜるのが一般的。体を内側から温めながら、発酵の力で腸のリズムにアプローチできます。

- 菌を育てるサポート: 熟成されたエキスが、腸内の善玉菌が働きやすい環境づくりを後押し。味噌や納豆が苦手な方でも、発酵の恩恵を手軽に取り入れられます。

- 腸に負担をかけず、整える: 添加物を避け、国産素材にこだわることで、忙しい日でも腸に負担をかけすぎず、やさしくケアして休ませる意識を保てます。

酵素ドリンクは、自分に思いやりを向けるための発酵ケア。完璧を目指すより、「今日はこれでいい」と思えるやさしい整え方として、暮らしに取り入れてみてください。

※公式サイトはこちら

ストレス・睡眠・運動の小さな見直し

腸のリズムを整えるうえで、食べることと同じくらい大切なのが、どう過ごすかです。40代〜50代の女性の体は、ホルモンのゆらぎだけでなく、家事・仕事・介護など、人のために動き続けてきた疲れも重なっています。

「眠り」は腸の再生時間

腸は、夜眠っている間に動きを整えています。私たちが眠っている間、腸は「修復」と「再生」をしてくれているのです。けれど、寝る直前までスマホを見たり、遅い時間の食事が続いたりすると、腸は働きっぱなしで休む時間を失ってしまいます。

眠る直前に食べないことで、腸内の「発酵と分解」のリズムが整い、翌朝のスッキリ感が違ってきます。また、睡眠の質を高めるには「体温の変化」も大切。お風呂で一度温め、体温がゆっくり下がる過程で眠りのスイッチが入ります。

夜の入浴習慣

- 40℃前後のお湯に10分

- 肩まで浸からず、みぞおちあたりまでの半身浴でもOK

- 湯上がり後は白湯をひと口

「湯に浸かる」という行為は、心を沈め、腸の緊張をほどく内側のリセットになります。

「動く」より「ゆるめる」運動を

腸の動きは、筋肉と密接に関係しています。でも、更年期の体は頑張る運動よりもゆるめる運動が合っています。

ウォーキングやストレッチ、深呼吸を伴う軽いヨガ。それらは筋肉を鍛えるだけでなく、腸に「動くリズム」を思い出させてくれます。

1日5分の腸ケア運動

- 朝、伸びをしながら3回深呼吸

- 夜、ベッドの上で両膝を胸に抱え、ゆっくり呼吸(腸マッサージ効果)

- 座っている時間が長い人は、1時間に1度立ち上がって肩を回す

腸にとっての運動は「流れをつくること」。無理をせず、自分のペースで動くことが一番の整えになります。

小さな見直しが、腸の安心につながる

腸は、ストレスや冷えなどで動きが鈍くなりますが、やさしく整えてあげることで、少しずつ本来のリズムを取り戻していきます。

「体を整える」とは、食事を変えることだけでなく、日々のペースを少しゆるめてあげること。温かい飲みものや深い呼吸など、体をゆるめる時間が、腸にとっての安心の合図になります。

無理せず続けるコツ(3日間リセットプラン)

腸は特別なことをするよりも、同じことをくり返すことが大切です。

3日間の基本リズム

朝:白湯を一杯。体の内側を温めてスタート。

昼:体を締めつけない服で過ごし、5分だけ深呼吸。

夜:ぬるめのお風呂に10分。お腹をなでてリラックス。

食事は、味噌汁・ごはん・野菜・納豆など、発酵と食物繊維をひとつでも意識できれば十分。無理に変えようとせず、体が整いやすい流れを少しずつ取り戻していきましょう。

3日後、少しだけ心が落ち着いたり、朝のお通じが軽くなったら、それは腸が静かに応えてくれたサインです。その感覚を大切に、次の3日へつないでいきましょう。

まとめ:整うことは、静かに満たされること

閉経前後の便秘は、ホルモンバランスの変化によって起こる自然な現象です。大切なのは「出すこと」に焦点を当てるのではなく、腸を整え、本来のリズムを取り戻すことにあります。

この記事でご紹介した「温める」「休ませる」「整える」という3つのアプローチが、心と体を同時に癒します。

- 食の継続:発酵食品、水溶性食物繊維、白湯や温かいスープを毎日にプラスする。

- 休息のリズム:夜は湯船で体をゆるめ、就寝3時間前は腸を静かに休ませる。

白湯一杯、湯船10分、深呼吸3回。その小さな積み重ねが、腸と心を同時に癒し、これからのあなたの体を支える力になります。年齢による変化を「不調」と捉えず、体が整い直しているサインとして受け止めていきましょう。焦らず、自分のペースで。

参考文献 日本消化管学会編『便通異常症診療ガイドライン2023』(南江堂) O’Neill CA et al., The gut–skin axis: current knowledge and new perspectives. Gut Microbes, 2023. Mayer EA et al., The brain–gut–microbiome axis. Neurogastroenterol Motil, 2022. 日本女性医学学会『更年期と腸内環境の関連について』2024.

生活の整え方という視点でまとめた記事もあります。

気になる方はこちらから。