こんにちは、「ナチュラルヘルスカフェ」へようこそ。

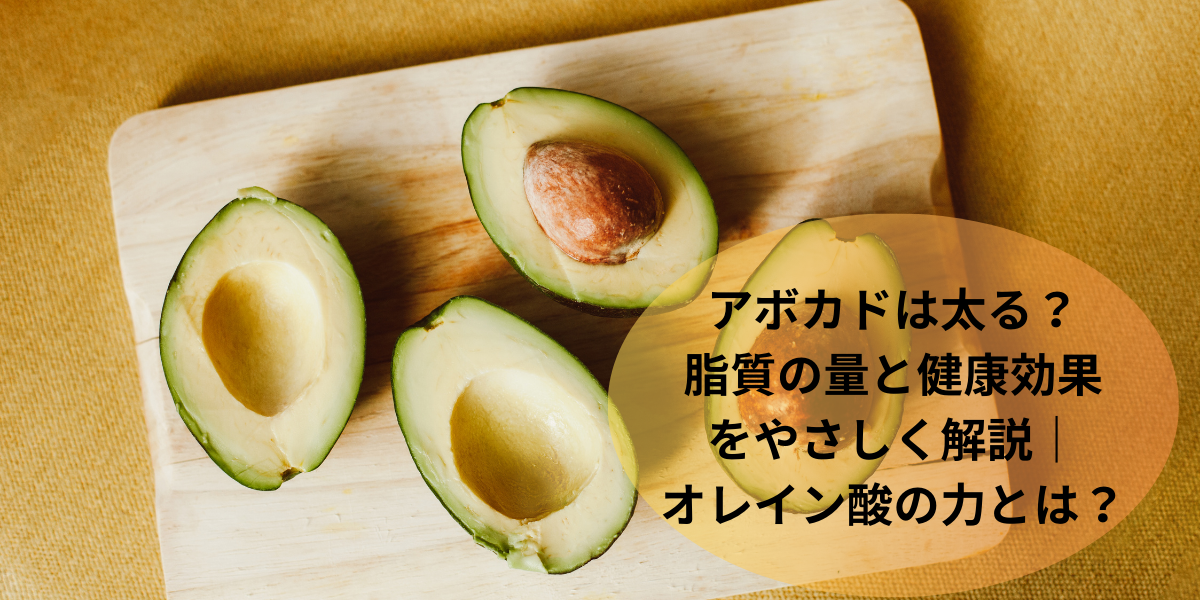

アボカドは、やわらかな食感とコクのある味わいで、食卓にちょっとした冒険をもたらしてくれる果物です。

日本ではあまり日常的に食べる習慣がないかもしれませんが、ふとスーパーで見かけると、「今日はちょっと食べてみようかな」と思うこともありますね。

実はこのアボカド、脂質が多いのに、体にうれしい働きがあります。

適量(1/2個程度)を目安にすれば、太る心配はほとんどなく、むしろ体にやさしい脂質を自然に取り入れられます。

今日はそんなアボカドの魅力を、肌・腸・血管の視点から、解説します。

あなたの食卓にそっと彩りを添えるヒントになればうれしいです。

アボカドの脂質は本当に太る?

アボカドの脂質が「太りにくい」と言われる理由は、その質にあります。アボカドに多く含まれるオレイン酸は、体内でエネルギーとして使われやすく、脂肪として蓄積されにくい性質があります。

さらに、少量でも満足感を得やすいため、食べすぎを防ぐ助けにもなります。つまり、脂質が多くても「使われる脂」だからこそ、太りにくいのです。

とはいえ、アボカド1個(約150g)には280kcalあります。数字だけ見ると高カロリーに感じますが、その内訳を見ると印象が変わります。

このカロリーの大部分は糖質ではなく、オレイン酸などの良質な脂質によるもの。カロリーという数字よりも、その中身が体への影響を左右します。

脂質が体に与える影響は、「どれくらい食べるか」だけでなく、「どんな脂質を摂るか」によっても大きく変わります。

アボカドの脂は、バターやお肉の脂とはちょっと違うんです。同じ脂質でも、体を整える方向に働くやさしい植物性の脂なんですよ。

「太る脂」と「太らない脂」のちがい

アボカドの脂質の約70〜80%は「一価不飽和脂肪酸(オレイン酸)」です。この脂は、体の中でエネルギーとして使われやすく、脂肪として蓄積されにくいという特徴があります。

一方で、揚げ物や加工食品に多いトランス脂肪酸や酸化した油は、代謝されにくく、体に残る脂。この差こそが、「同じ脂でも太り方が違う」理由です。

さらにオレイン酸は、食欲を抑えるホルモン(レプチン)の分泌をサポートする働きもあります。

つまり、脂なのに食べすぎを防ぐこれがアボカドのユニークな点です。

「食べるタイミング」で変わるエネルギーの使われ方

脂質は消化に時間がかかるため、朝食や昼食で摂ると、その後の活動エネルギーとして使われやすくなります。逆に、夜遅くに食べると、消費されにくく蓄積されやすくなる傾向があります。

おすすめのタイミング

- 朝食:トーストにアボカド+レモン+塩

- 昼食:サラダチキン+アボカド+オリーブオイル

- 夜は控えめに:1/4個を味噌汁や豆腐に添える程度

脂質=悪ではなく、いつ・どのくらい・何と一緒に摂るかで、体の反応は大きく変わります。

脂質=悪者?という思い込み

脂質は一括りに悪者にされがちですが、種類によって体への影響はまったく異なります。アボカドの脂質は、揚げ物や加工食品に多い酸化した油とは違い、体を整える「自然の脂」。むしろ、ホルモンバランスや腸の潤いを保つために欠かせない存在です。

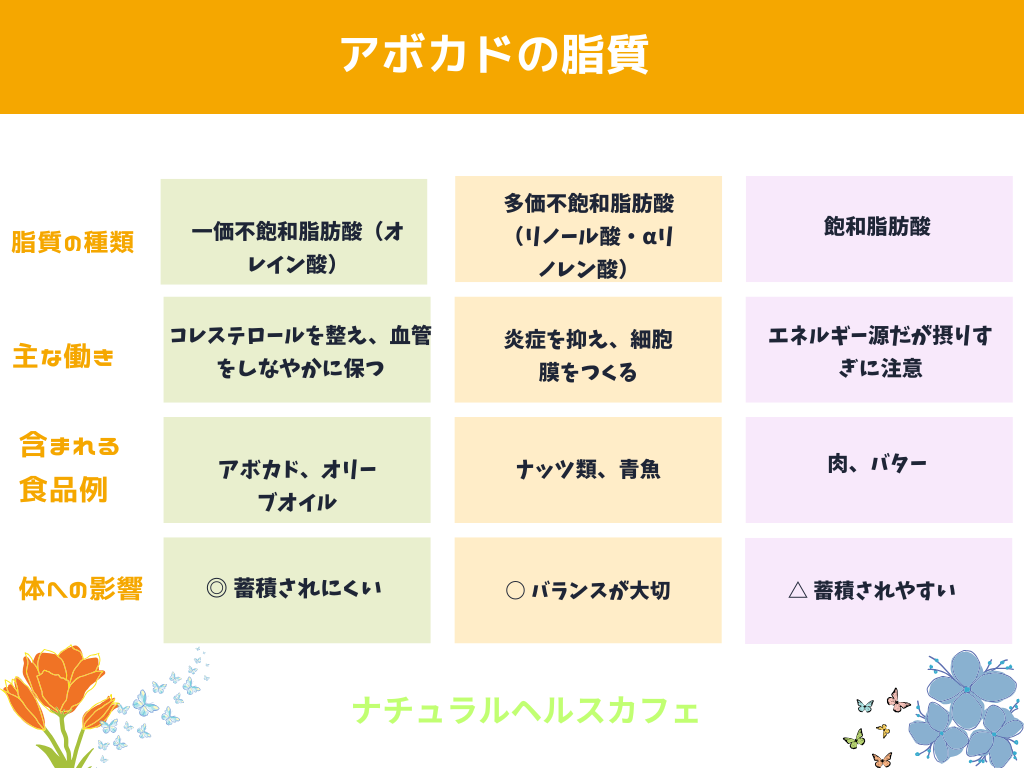

アボカドに含まれる脂質の種類

アボカドの脂質は、100gあたり約15g前後。数字だけ見ると多いように感じますが、その7〜8割が「一価不飽和脂肪酸(オレイン酸)」です。これは、オリーブオイルとほぼ同じ構成。食べるオリーブオイルと呼ばれる理由も、ここにあります。

脂質と聞くと、どうしても「太る」「控えたい」と思われがちですが、アボカドに含まれる脂は、体にやさしく働く「流れる脂」。体の中でスムーズにエネルギーとして使われ、脂肪として蓄積されにくい特徴を持っています。

🌿 脂質の種類と体へのはたらき

アボカドの脂質は主に3種類。それぞれが、体の中で異なる役割を果たしています。

アボカドの中で主役なのは、「オレイン酸」という脂なんです。これは動物性の脂みたいに体にたまりやすいタイプではなく、めぐりをサポートするといわれている脂質。だから、健康を意識している人や、毎日の食事でバランスを整えたい人にも取り入れやすいんですよ。

酸化しにくい安定した脂

オレイン酸のもう一つの魅力は、「酸化しにくい」こと。分子構造が安定しているため、光や熱に強く、時間が経っても質が変わりにくいのです。そのため、生のままでも、加熱料理でも栄養と風味を保ちやすく、サラダはもちろん、グラタンや炒め物などにも安心して使えます。

たとえば、オリーブオイルのように温めても苦味が出にくく、アボカド自体が持つまろやかさが活きるのも、この脂の特性によるものです。

ナチュラルヘルスカフェのひとこと

アボカドの脂は、数字の上では「多い」と見えるかもしれません。でも、その実態は、体を整え、巡りをなめらかにするやさしい脂質。食べすぎを心配するよりも、どんな質の脂を選ぶかを意識することが、健康的な食習慣をつくる第一歩です。

オレイン酸とは何か?|その働きと特徴

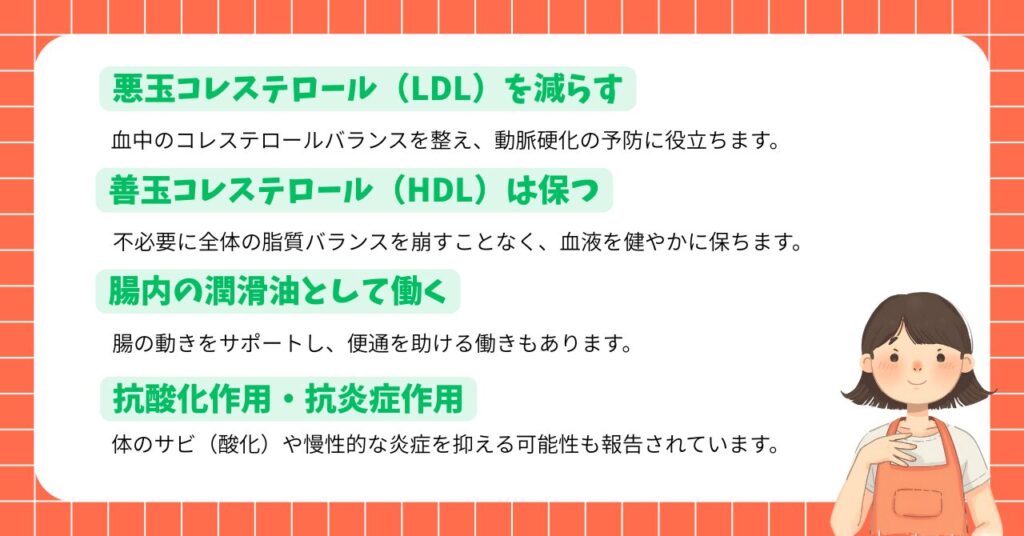

オレイン酸は、次のような健康メリットが期待されている脂質です。オリーブオイルと並んで、「体を整える脂」として非常に評価されているのが、このオレイン酸です。

では、このオレイン酸が私たちの体の中で、どんなふうに役立っているのでしょうか。以下に、肌・腸・血管の視点から詳しく解説します。

肌・腸・血管の視点から見るオレイン酸の働き

アボカドの中心にあるのは、オレイン酸という一価不飽和脂肪酸。この脂質は、単に良質と呼ばれるだけでなく、人の体に自然に馴染む整える脂です。ここでは〈肌・腸・血管〉の3つの視点から、オレイン酸がもたらす働きを見ていきましょう。

肌:酸化と乾燥から守る、体になじむオイル

オレイン酸は酸化しにくく、体内の「サビ」を防ぐ抗酸化作用を持ちます。紫外線やストレスによる活性酸素を抑え、細胞膜のダメージを防ぐことで、肌のうるおいとハリを保ちやすくします。

さらに、このオレイン酸は人の皮脂や細胞膜にも多く含まれる成分に近い構造を持っています。

そのため、外側からのスキンケアのように、内側から細胞をうるおす生きたオイルといえるのです。日々の食卓にアボカドを加えることは、まるで体の内側に美容液を届けるようなケアでもあります。

腸:潤滑油のように動きを助ける

植物性のオレイン酸は、腸の内壁をやさしくなめらかに整え、便の通りをスムーズにします。

刺激ではなく潤いで動かすのが特徴で、腸をいたわりながら自然な排便を促します。

さらに、アボカドに豊富な食物繊維との相乗効果も見逃せません。オレイン酸が潤滑油として土台をつくり、食物繊維が便のかさを増やすことで、腸全体が無理なく働ける環境を整えます。この脂と繊維のダブルサポートが、腸活食材としてのアボカドを唯一無二の存在にしています。

血管:血管を「きれいに保つ」脂

オレイン酸は、血液中の余分な悪玉コレステロール(LDL)を回収し、善玉コレステロー(HDL)を保つ働きを持ちます。その結果、血管の壁に汚れをため込みにくく、しなやかで弾力のある状態を保つことができます。

「血液をサラサラにする」というよりも、血管そのものを掃除しながら整える脂。それが、オレイン酸の真の役割です。この働きがめぐりを整え、冷えや動脈硬化などの予防にもつながります。

アボカドに含まれるオレイン酸は、肌を守って、腸をなめらかにして、血管まできれいにしてくれるんです。どれも別の働きのようで、実はぜんぶ「体の内側から整える」ことにつながっているんですよ。

食べ方のコツと摂取の目安

アボカドは、1日1/2個程度がちょうどよい目安です。そのままカットして塩や醤油でシンプルに食べたり、納豆や豆腐と合わせたりするのもおすすめ。

オリーブオイルなど良質な油をすでに摂っている方は、アボカドと合わせて全体の脂質バランスを意識するのが理想的です。過剰な脂質にならないように、置き換えとしてアボカドを選ぶと自然な習慣になります。

まとめ|アボカドの脂質と健康的につきあうために

アボカドのように体を整える力を持つ脂質は、暮らしにそっと寄り添ってくれる存在です。

私自身、油っこいものが苦手だったというわけではないのですが、ある時から油の酸化や質を意識するようになって、自然な食材からとれる脂というものを、より大切にしたいと思うようになりました。

たとえば、豚肉のように素材から自然ににじみ出る脂には、加えられたものにはない信頼感のようなものがあります。アボカドもその一つで、加工された油ではなく、素材そのものが持つ脂をいただくという感覚が、今の私にはちょうどよくて、心地よいと感じています。

数字だけを見て避けるのではなく、その中身と働きに目を向けること。それが、体とのつきあい方を、少しずつ見直していくヒントになる気がしています。